Warum wir faire Tests von medizinischen Therapien brauchen

Wenn die Wirksamkeit medizinischer Behandlungen nicht in fairen – unverzerrten, unvoreingenommenen – Tests geprüft wird, kann es passieren, dass Ärzte ihren Patienten nutzlose oder sogar schädliche Therapien verordnen, in der Annahme, sie würden helfen. Umgekehrt kann es vorkommen, dass nützliche Therapien als nutzlos verworfen werden. Alle Therapien sollten einer solchen fairen Überprüfung unterzogen werden – egal, woher sie stammen, und ganz gleich, ob sie der Schulmedizin oder eher der Komplementär-/Alternativmedizin zuzurechnen sind. Ungeprüfte Theorien über Behandlungseffekte, wie überzeugend sie auch klingen mögen, sind schlicht nicht ausreichend. Denn es ist schon vorgekommen, dass die Wirksamkeit von Behandlungen rein theoretisch vorhergesagt, diese Annahme durch «faire Tests» aber widerlegt wurde. In wieder anderen Fällen gab es zuversichtliche Vorhersagen über die Unwirksamkeit einer Therapie, bis Therapiestudien den Gegenbeweis erbrachten.

Naturgemäß neigen wir zu der Auffassung, dass «neu» – wie in der Waschmittelwerbung – immer mit «besser» gleichgesetzt wird. Doch wenn man neue Therapien fair bewertet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie schlechter abschneiden als bereits bestehende Behandlungen, ebenso hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich als besser erweisen. Ebenso natürlich ist unsere Neigung, etwas für sicher und wirksam zu halten, nur weil wir es schon lange kennen. Doch in der Medizin gibt es unzählige Beispiele dafür, dass Therapien aus Gewohnheit oder fester Überzeugung angewendet werden und nicht, weil ihre Wirksamkeit durch verlässliche Hinweise aus klinischen Studien (Evidenz) belegt ist: Therapien, die oftmals gar nicht helfen und manchmal sogar erheblichen Schaden anrichten.

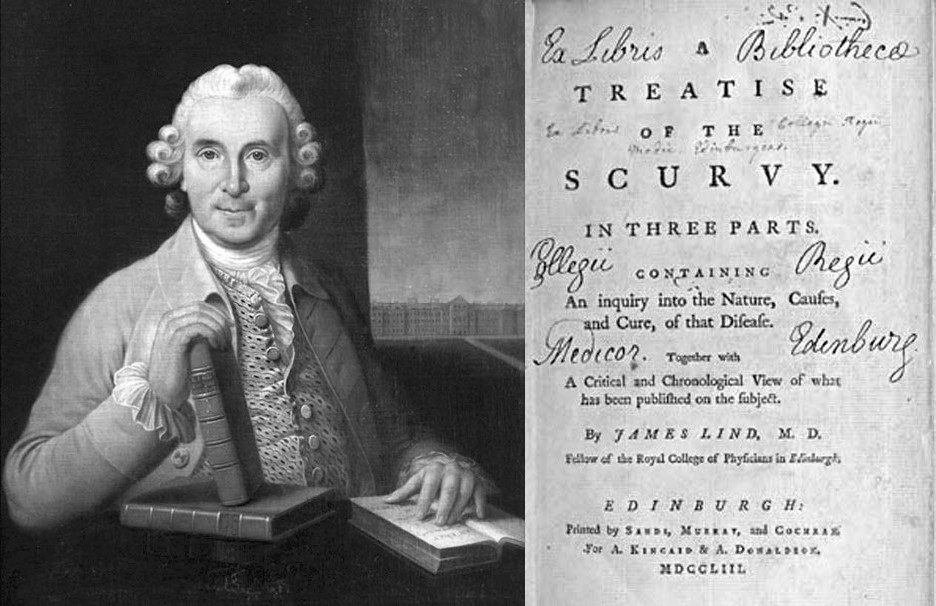

Dass wir «faire Tests» für die Wirksamkeit medizinischer Behandlungen brauchen, ist nichts Neues: Schon im 18. Jahrhundert wendete James Lind (Abb. 1) einen solchen fairen Test an. Er wollte wie in einem Experiment sechs Heilmittel vergleichen, die seinerzeit zur Behandlung von Skorbut angewendet wurden – einer Krankheit, der auf langen Seereisen unzählige Seeleute zum Opfer fielen. Lind erbrachte den Beweis, dass Orangen und Zitronen, von denen wir heute wissen, dass sie Vitamin C enthalten, ein sehr wirksames Heilmittel waren.

Abbildung 1: Der schottische Schiffsarzt James Lind (1716–1794) mit den von ihm verfassten Büchern und der Titelseite seiner berühmtesten Schrift. In dieser Schrift hatte er eine 1747 durchgeführte kontrollierte Studie dokumentiert, mit der er nachweisen konnte, dass Orangen und Zitronen zur Behandlung von Skorbut wirksamer waren als fünf andere damals übliche Behandlungen (s. www.jameslindlibrary.org).

Als James Lind 1747 als Schiffsarzt an Bord der HMS Salisbury diente, brachte er zwölf seiner Skorbut-Patienten mit vergleichbarem Krankheitsstadium im selben Teil des Schiffs unter und sorgte dafür, dass sie dieselbe Nahrung erhielten. Dies war entscheidend, denn er schaffte damit «gleiche Ausgangsbedingungen» (s. Kap. 6 und Kasten Randomisierte Zuteilung – eine einfache Erklärung in Kap. 3). Je zwei Seeleute teilte Lind darauf jeweils einer der damals bei Skorbut üblichen Behandlungen (Apfelwein, Schwefelsäure, Essig, Meerwasser, Muskatnuss) oder der «Behandlung» mit zwei Orangen und einer Zitrone zu. Die Südfrüchte siegten mühelos. Die Admiralität ordnete später auf allen Schiffen die Ausgabe von Zitronensaft an – mit dem Ergebnis, dass die tödliche Krankheit in der britischen Marine gegen Ende des 18. Jahrhunderts nur noch Geschichte war.

Die damalige britische «Ärztekammer», das Royal College of Physicians, favorisierte von den Behandlungen, die Lind verglich, die Schwefelsäure, während die Admiralität dem Essig den Vorzug gab. Linds faire Untersuchung erbrachte den Nachweis, dass beide Autoritäten damit falsch lagen. Erstaunlicherweise kommt es gar nicht so selten vor, dass einflussreiche Experten sich irren. Sich allzu sehr auf Meinungen, Gewohnheiten oder Präzedenzfälle anstatt auf die Ergebnisse fairer Tests zu verlassen, stellt auch heute noch ein schwerwiegendes Problem im Gesundheitswesen dar (s. u. und Kap. 2).

| Anekdoten sind Anekdoten |

| «Unser Gehirn scheint auf Anekdoten programmiert zu sein, und am leichtesten lernen wir ja auch mithilfe spannender Geschichten. Doch macht es mich immer wieder fassungslos, wie viele Menschen, darunter auch nicht wenige meiner Freunde, die darin liegenden Tücken nicht erkennen. In den Naturwissenschaften weiß man, dass Anekdoten und persönliche Erfahrungen uns auf verhängnisvolle Weise in die Irre führen können. Was man hier braucht, sind überprüfbare und wiederholbare Ergebnisse. In der Medizin dagegen kommt man damit nicht allzu weit. Zwischen den einzelnen Menschen bestehen zu viele Unterschiede, als dass man sich seiner Sache völlig sicher sein könnte, wenn es um den einzelnen Patienten geht. Deshalb ist der Spielraum für Mutmaßungen häufig recht groß. Aber es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, denn sonst wären die Wissenschaften verraten und verkauft: Es würde gepfuscht werden, und Fakten und Meinungen würden sich vermischen, bis wir kaum mehr das eine vom anderen unterscheiden könnte.»

Ross N. Foreword. In: Ernst E, ed. Healing, hype, or harm? A critical analysis of complementary or alternative medicine. Exeter: Societas, 2008:vi-vii. |

Heutzutage werden Unsicherheiten hinsichtlich der Wirkungen von Therapien oftmals dann deutlich, wenn Ärzte und andere Kliniker sich über das jeweils beste Vorgehen bei einer Krankheit uneinig sind (s. Kap. 5). Bei der Ausräumung dieser Unsicherheiten kommt sowohl den Patienten und der Öffentlichkeit, aber auch den Ärzten selbst eine wichtige Rolle zu. Patienten sowie Gesundheitsexperten haben ein vitales Interesse daran, dass in der Erforschung medizinischer Behandlungen strikte Regeln eingehalten werden. Zum einen muss Ärzten die Gewissheit gegeben werden, dass ihre Behandlungsempfehlungen auf solider Evidenz beruhen, zum anderen müssen die Patienten darauf bestehen, dass genau dies der Fall ist. Nur durch den Aufbau dieser kritischen Partnerschaft kann die Öffentlichkeit Vertrauen in das haben, was die moderne Medizin zu bieten hat (s. Kap. 11, 12 und 13).